肩甲骨〜背中の痛みでお悩みではありませんか?原因を知り、根本から改善しましょう!

「肩甲骨と背骨の間がズキズキと痛む…」

「肩甲骨と背骨の間がズキズキと痛む…」

「肩を回してもストレッチしても、なかなかスッキリしない…」

「常に鈍い痛みが続いていて、日常生活に支障が出る…」

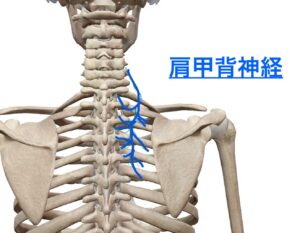

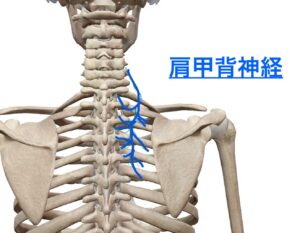

このようなお悩みをお持ちの方は、肩甲背神経(けんこうはいしんけい)の圧迫が原因かもしれません。肩甲背神経は首(頚椎)の3~5番から出ており、この神経が圧迫されることで、肩甲骨の内側や背骨の間に痛みが生じます。痛みの特徴として、肩を動かしても和らがず、どんな姿勢をとっても違和感が続くことが挙げられます。

もし「肩こりの一種かな?」と考えて肩や背中をマッサージしても、なかなか改善しない場合、原因は肩関節ではなく首にある可能性が高いのです。

なぜ背中や肩甲骨の痛みは首からくるのか?

肩甲背神経は、首(頚椎3~5番)から出て肩甲骨の周囲に広がっています。この神経が圧迫されると、肩甲骨の内側や背骨との間に痛みが現れます。

特に、以下のような姿勢や習慣が原因になることが多いです。

このような状態が続くと、胸椎(背中の骨)が猫背状態になり、背中の神経が伸ばされてしまうことで、痛みが慢性化してしまいます。いくら肩や背中をほぐしても改善しないのは、この神経の圧迫が解消されていないためです。

背中や肩甲骨の痛みを改善するには?

根本的な解決には、首の神経の圧迫を軽減し、猫背による胸椎の負担を取り除くことが必要です。そのため、当院では以下のアプローチを組み合わせて施術を行います。

①医療機器による首の神経の圧迫を軽減

当院では、医療機器を使用して首の深部にじっくりとアプローチし、神経の圧迫を緩和します。これにより、肩甲背神経の負担を減らし、痛みの根本原因を取り除きます。

②猫背を改善するための徒手療法と筋トレ

猫背による胸椎の歪みを整えるため、徒手療法(手技による調整)と筋トレを組み合わせて施術を行います。

これにより、姿勢が整い、神経へのストレスが減少します。

③前腕と手指の筋肉をほぐして姿勢を改善

意外かもしれませんが、前腕や手指の筋肉が硬いと猫背になりやすくなります。そのため、背中や肩だけでなく、腕や手指の筋肉の緊張もほぐし、身体全体のバランスを整えることが重要です。

痛みを我慢せず、早めのケアを!

肩甲骨や背中の痛みは、放っておくと慢性化し、より広範囲に影響を及ぼす可能性があります。痛みが続く場合は、早めに適切な施術を受けることが大切です。

「あさば整骨院」では、患者様一人ひとりの症状に合わせた施術を行い、根本から改善を目指します。

-

どこへ行ってもなかなか良くならなかった方

-

肩や背中の痛みが慢性化している方

-

一時的な対処ではなく、根本改善を目指したい方

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

あなたの症状に合った最適な施術をご提案いたします。

痛みのない快適な毎日を取り戻すために、あさば整骨院にお越しください!

2025年 4月 3日 9:03 AM

【小平市で頭痛にお悩みの方へ】食後の頭痛は「あさば整骨院」で根本改善を

「食後に頭がズキズキ痛む…」

「お腹いっぱい食べた後に決まって頭痛が起こる…」

そんな食後に起こる原因不明の頭痛にお悩みではありませんか?

一般的な緊張型頭痛や片頭痛と異なり、食後の頭痛には消化器と迷走神経の関係が深く関係していることがあります。

小平市の「あさば整骨院」では、食後に起こる頭痛の根本改善を目指しています

当院では、迷走神経と硬膜のつながりに着目した独自のアプローチで、食後に起こる頭痛の根本原因にアプローチします。

頭痛薬に頼らず、再発しにくい身体作りをサポートいたします。

【なぜ食後に頭痛が起こるのか?】

食事のあとに頭痛が起こる原因は、迷走神経と姿勢の変化にあります。

迷走神経とは?

迷走神経は、脳から出て消化器系(胃・腸・肝臓など)をコントロールする神経で、副交感神経の一部です。

頭から首、胸、腹部まで広範囲に伸び、途中で脳を包む膜=硬膜と接触しています。

食後の頭痛が起こるメカニズム

- 食後、胃や腸が重くなり下に引っ張られる

- 姿勢が崩れて猫背になり、首に負担がかかる

- 迷走神経と硬膜が刺激されて頭痛が発生

特に、食べ過ぎ・飲み過ぎは消化器系への負担が大きく、頭痛が悪化しやすくなります。

放っておくと慢性化の危険も…

食後の頭痛を放置すると、迷走神経の働きが鈍くなり、自律神経の乱れや胃腸不調、慢性疲労の原因になります。

また、姿勢が悪いまま固定化されると、慢性頭痛や肩こり、倦怠感など全身の不調にもつながります。

【当院の施術】食後の頭痛を根本から改善する2つのアプローチ

- 迷走神経と硬膜への深部アプローチ

専用の医療機器で、手技では届かない首の深部にある迷走神経と硬膜をケア。神経の働きを正常化し、頭痛の原因を直接改善します。

- 消化器の位置を整える姿勢矯正

背中(胸椎)の可動性を高める施術で、猫背を解消。内臓が正しい位置に戻り、迷走神経への負担を軽減します。

このようなお悩みはありませんか?

- 食後に頭痛が起こりやすい

- 食べ過ぎ・飲み過ぎのあとに頭が痛くなる

- 頭痛薬を飲んでも効かない

- 肩こり・首こりも同時にある

- 猫背が気になる、姿勢が悪い

ひとつでも当てはまる方は、ぜひ小平市の「あさば整骨院」へご相談ください。

【食後の頭痛でお悩みなら、今すぐご相談を】

食後の頭痛は放置せず、早めのケアが大切です。

小平市で頭痛改善をお考えの方は、迷走神経と姿勢に着目した専門施術を提供するあさば整骨院にお任せください。

▶ ご予約は こちらの専用フォーム

▶ お電話でのご予約は 042-313-4633

小平市での頭痛専門施術は、経験豊富な元日本代表トレーナーが直接施術する「あさば整骨院」へ。

あなたの快適な毎日をサポートいたします。

頭痛関連記事:

めまい症や頭痛の予防体操

頭痛のことなら、小平市の整体あさば整骨院へ!普段できる頭痛対策について

頭痛にお悩みの方へ——その原因、首だけではないかもしれません

2025年 3月 7日 9:44 AM

「慢性的な頭痛がつらい」「薬を飲んでも一時的にしか楽にならない」――そんなお悩みをお持ちではありませんか?

実は、多くの頭痛は首の神経が圧迫されることによって引き起こされています。もし、なかなか改善しない頭痛にお困りでしたら、**小平市の「あさば整骨院」**にご相談ください。

なぜ首の治療で頭痛が改善するのか?

私たちの首には重要な神経が集まっており、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、姿勢の悪化により首に負担がかかると、神経が圧迫されて頭痛を引き起こします。特に、胸椎(背中の上部)の動きが悪くなると、首に過剰な負担がかかりやすくなり、神経を圧迫する原因になります。

あさば整骨院では、手技による丁寧な施術に加え、専門の医療機器を使用し、手技だけでは届かない深部にまでアプローチします。これにより、神経の圧迫を解消し、頭痛の根本改善を目指します。

首からくる頭痛の詳しい解説についてはこちらを参考にしてください↓

小平市で頭痛の治療なら、あさば整骨院へ!

頭痛の原因は首だけではありません

首の治療によって多くの頭痛は改善しますが、実は他にも原因が潜んでいる場合があります。特に、水分不足や**蓄膿症(副鼻腔炎)**は見過ごされがちですが、頭痛を引き起こす代表的な原因の一つです。

① 水分不足による頭痛

体内の水分が不足すると、血液がドロドロになり血流が悪化します。脳に必要な酸素や栄養が十分に行き届かなくなり、これが頭痛を引き起こします。特に、脳を保護する「脳脊髄液」の循環にも影響し、圧力の変化が頭痛を誘発することがあります。

また、水分が不足すると筋肉の柔軟性も低下し、首や肩のこりが強くなります。この筋緊張が神経を圧迫し、頭痛を悪化させる要因になるのです。

✅ こまめな水分補給を意識し、1日1.5〜2リットルを目安に摂取することが大切です。

ただし、頭痛対策として日頃から摂取する物はお茶やコーヒーでの水分摂取ではなく、ミネラル水などの純粋な水がおすすめです。

理由① お茶に含まれるカフェインの影響

お茶(特に緑茶や紅茶、ウーロン茶)にはカフェインが含まれており、利尿作用を促進します。これにより体内の水分が排出されやすくなり、脱水症状を引き起こす可能性があります。脱水は血流を悪化させ、脳への酸素供給が不足し、頭痛を引き起こしやすくなります。

※カフェインには一時的に血管を収縮させて頭痛を和らげる作用もありますが、過剰摂取すると逆に「カフェイン離脱性頭痛」を引き起こすこともあるため注意が必要です。

理由② 水分吸収効率の違い

純粋な水は体内にスムーズに吸収され、細胞レベルでの水分補給に適しています。一方でお茶にはタンニンやカフェインといった成分が含まれており、吸収が遅くなりがちです。

③ ミネラル補給にもなる

水(特にミネラルウォーター)は体に必要なカルシウムやマグネシウムを補給できます。これらのミネラル不足は筋肉の緊張を引き起こし、頭痛を悪化させることがあります。

頭痛対策のための水分摂取のポイント

- 1日1.5〜2リットルを目安に、こまめに水を飲む。

- お茶を飲む場合は、カフェインの少ない麦茶やルイボスティーがおすすめ。

- 起床後・入浴後・運動後は特に意識して水分補給をする。

頭痛予防には、カフェインを控えつつ、純粋な水をこまめに摂取することが効果的ですよ。

あくまでこれは日頃の頭痛予防に対して効果的であり、前述したように激しい頭痛症状が出ている時にはカフェイン摂取は有効です。

② 蓄膿症(副鼻腔炎)による頭痛

蓄膿症とは、鼻の奥にある副鼻腔に膿が溜まり、炎症を起こしている状態です。この炎症によって鼻周辺の圧力が高まり、特に目の周りやおでこにズーンと重く感じる頭痛が現れます。

さらに、副鼻腔の腫れが三叉神経(顔の感覚を司る神経)を刺激し、頭全体に痛みを広げることもあります。頭を下げると痛みが悪化する場合は、蓄膿症が関係している可能性が高いです。

✅ 慢性的な鼻詰まりや鼻水がある方は、早めの治療(医師の指導)をおすすめします。

頭痛を放っておくと危険です

「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、頭痛が慢性化し、吐き気やめまい、集中力の低下を引き起こすことがあります。特に、首の神経圧迫による頭痛は、悪化すると日常生活に支障をきたすことも。

早期の対応が何より重要です。つらい頭痛から解放され、快適な毎日を取り戻しませんか?

あさば整骨院にご相談ください

小平市の「あさば整骨院」では、頭痛の原因を見極め、あなたに合った適切な施術を提供しています。

首の神経圧迫からくる頭痛はもちろん、水分不足や蓄膿症が関係する頭痛についても、お一人おひとりの症状に合わせた対応を行います。

つらい頭痛でお悩みの方は、ぜひ一度ご来院ください。あなたの健康をサポートし、快適な日常生活を取り戻すお手伝いをいたします。

2025年 3月 6日 4:59 PM

「アルバイトからファイナルMVPへ──這い上がった男・山崎稜の軌跡」

プロスポーツの世界には、光の当たる選手がいる一方で、影に埋もれていく選手もいます。多くの選手が幼少期からエリート街道を歩み、光の当たる華々しいキャリアを築く一方で、チャンスを掴むためにもがき続けても光が当たらない者の存在も少なくありません。

広島ドラゴンフライズの山崎稜(やまざきりょう)選手も、かつては光から遠い場所にいました。試合が終わればすぐにアルバイト先へ向かう、そんな生活を送りながらも夢を諦めなかった男が、ついには日本最高峰のプロバスケットボールリーグであるBリーグの頂点に立ち、ファイナルMVPに輝く。これは私が実際に経験した、努力と信念で自らの道を切り開いた一人のバスケットボール選手の実話です。

アルバイト生活を支えに、夢を追った日々

山崎稜選手がかつて所属していた埼玉ブロンコス。私が同チームでメディカルスタッフとして選手たちのサポートをしていた頃、彼は決して恵まれた環境にいるわけではありませんでした。

ホームゲームが終わり、クールダウンや治療を終えると、彼はいつも決まってこう言っていました。

「これからバイトです。」

多くの選手が疲れた体を休める中、彼は生活を支えるために働きに出ていました。バスケットボールだけでは食べていけない厳しい現実を抱えながらも、それでもコートに立ち続けていました。契約の詳細は分からなかったのですが、少なくとも“プロ”と呼ばれる世界で彼が経済的に苦しい状況にいたことは、疑いようもなかった事実でした。

ただ、山崎選手は決して弱音を吐かない。むしろ、周囲に気を遣いすぎるほどに遠慮がちで、優しさがにじみ出るような人でした。治療を受ける順番も「空いていたらお願いしたいです」と控えめに伝えてくる姿が、今でも強く印象に残っています。

優しさと遠慮の裏にあった確かな実力

優しすぎる性格は、プレーにも現れていたようで、彼は決して自己主張の強いタイプではなく、チームメイトからは「もっと自分を出していい!」「もっといけ!」と背中を押されることが多かった。それでも彼の武器である高精度なシュートは、当時から際立つものがありました。チャンスをもらえばしっかり決める。そんな確かな実力を、彼は静かに持ち続けていたように思います。

埼玉ブロンコスでの在籍はわずか1年ほどだったと思いますが、その後、彼は栃木ブレックスや群馬クレインサンダースといった強豪チームを渡り歩き、現在は広島ドラゴンフライズに入団。シュート精度はさらに磨かれ、ディフェンスでも存在感を発揮し、スターティングメンバーに名を連ねるようになっていました。かつてアルバイトに追われていた彼が、今では立派に“プロ”としてその地位を確立していたのです。

史上最大の下剋上──ファイナルMVPへの道

2023-24年シーズン、広島ドラゴンフライズは誰もが驚く快進撃を見せました。

1回戦ではシーズン最高勝率を誇る三遠ネオフェニックスを2連勝で撃破。その勢いのまま名古屋ダイヤモンドドルフィンズも倒し、ついに決勝の舞台へ駆け上がります。

相手は2度目の優勝を狙う琉球ゴールデンキングス。多くの専門家やBリーグファンが琉球の勝利を予想する中、広島はその予想を覆す戦いを見せました。

そして、このシリーズで最も輝いたのが山崎稜選手でした。

彼は3ポイントとディフェンスに強みのある、いわいる“3&D”として、チームに不可欠な存在に成長していました。ディフェンスで相手のエースや得点源を封じ込み、オフェンスでは3ポイント成功率56.0%という驚異的な数字を記録。クライマックスシリーズでの平均13.9得点という活躍は、広島の初優勝に大きく貢献しました。

2勝1敗で広島が勝利を掴み、史上最大の下剋上と称されたこの優勝劇。その中心にいた山崎選手が、堂々のファイナルMVPに輝き、1人スポットライトを浴びている姿を見た瞬間、私は感動で胸がいっぱいになりました。

世間から見ればたまたま勢いに乗った広島が勝った。その時活躍した山崎選手がMVPを獲った。と、ただこれだけの事実だけなのかもしれませんが、彼の今までの努力を知る者からすれば、単に奇跡やたまたまという言葉だけでは片付けられない、積み重ねてきたものの重みを感じずにはいられません。

派手な経歴もなく、脚光を浴びることも少なかった彼が掴んだ栄冠は、決して偶然ではなく、見えないところで積み上げてきた努力と覚悟の結晶です。

アルバイトに追われながらも夢を諦めず、与えられたチャンスを逃さずに掴み取ってきた彼の姿を思えば、このMVPは単なる結果以上の意味を持ちます。

這い上がった男が示した“諦めない力”

私自身、これまで多くの選手を見させて頂きましたが、アルバイト生活から優勝とMVPを手にした選手は山崎稜選手以外に知りません。

プロの世界は厳しく、多くの選手が様々な理由により途中で夢を諦めてしまいます。

怪我、契約問題、実力、チーム事情などの理由の他にも同年代のサラリーマンの給料事情やSNSでキラキラしている友人なんかを見ると、自分が安い給料で保証もないプロ生活を続けているのが辛くなってきたりすることもあるでしょう。

それでも彼は違いました。周りに流される事なく地道に努力を積み重ね、這い上がっていき、最後は大きな舞台で一人スポットライトを浴びていました。

広島ドラゴンフライズは全国的な知名度ではまだ他の強豪チームに及ばないかもしれません。山崎稜という名前も、琉球や千葉のスター選手たちほど広く知られてはいないでしょう。しかし、彼の物語は、バスケットボールだけでなく、スポーツを愛するすべての人に知ってほしいと心から思います。

誰よりも優しく、誰よりも努力を続けた男が掴んだ、栄光のファイナルMVP。

その軌跡は夢を追うすべての人にとって、これ以上ない勇気と希望を与えてくれるはずです。

MVPを獲得したのは31歳。これからもまだバスケットボール人生は続いていく事でしょう。健康がないと選手生活を続けられませんので、これからも日々のケアに気を使ってできるだけ長く活躍してほしいと思います。

どんなに厳しい状況でも、山崎稜選手のように目の前のことに真摯に向き合い、諦めずに積み重ねた先にこそ、想像を超える未来が待っている。だからこそ、今いる場所でできることを精一杯続けていきたい。

努力はすぐに報われなくても、自分を裏切らないと彼が証明してくれました。

私も怪我で夢を諦める選手が1人でも減るように、これからも日々努力していきます。

埼玉ブロンコスのサポートをしていた当時の私(中央)

2025年 2月 27日 9:11 AM

日頃から当院をご愛顧くださり、誠にありがとうございます。

2025年3月休診日のお知らせです。

誠に勝手ながら以下の日程を休診とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

3月4日(火)

3月10日(月)

3月24日(月)

3月31日(月)

他通常診療日程の通りです。

2025年 2月 26日 8:41 AM

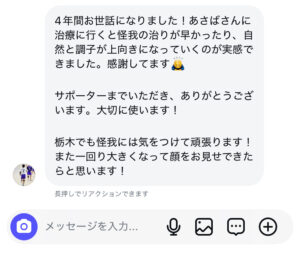

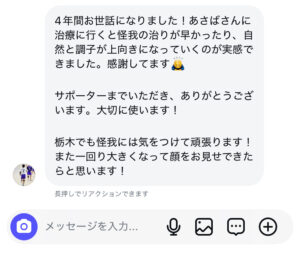

今シーズンからVリーグで活躍する林雅裕(はやしまさひろ)選手が、大学卒業に合わせてわざわざ挨拶に来てくれました!

大学時代は怪我に苦しみながらも努力を重ね、今ではレーヴィス栃木の一員として飛躍する姿に胸が熱くなります。

治療を通じて林選手の活躍を見ることができて楽しかったです。バレーボール選手なのにNBAにも詳しく、話すたびに新たな発見があるのも林選手の魅力の一つです。これからの活躍が本当に楽しみです!

プロの世界に入り、飛躍していく彼の挑戦を応援していただけたら嬉しいです!

林選手からメッセージいただきました↓

東京学芸大学キャンプテン→レーヴィス栃木

レーヴィス栃木選手一覧↓

https://www.svleague.jp/ja/v_men/team/detail/500

#レーヴィス栃木 #東京学芸大学 #バレーボール #vリーグ #volleyball #revestochigi #林雅裕

2025年 2月 21日 8:26 AM

小平市で脚の静脈瘤にお悩みの方へ

ふくらはぎの血管が浮き出たり、膝から下がむくんで重だるく感じる——このような症状にお悩みではありませんか?

静脈瘤は、血液の循環が滞ることで血管が膨らみ、足のむくみや痛み、だるさを引き起こす症状です。特に立ち仕事が多い方や長時間同じ姿勢でいる方に発症しやすく、放置すると症状が悪化する可能性もあります。

静脈瘤の症状を和らげるために

小平市の【あさば整骨院】では、静脈瘤による不快な症状を改善するために、専用の医療機器を使用した施術を行っています。この施術では、脚の深部までしっかりと温めることで血流を促進し、血液の滞りを解消していきます。

なぜ「温める」ことが有効なのでしょうか? それは、血管が温まることで拡張し、血液の流れがスムーズになるからです。冷えが原因で血流が悪化すると血液が滞りやすくなり、静脈瘤の症状が悪化しやすくなります。逆に、深部まで温めることで血液がスムーズに流れ、むくみやだるさが軽減されるのです。

医療機器を使用するメリット

「温めるだけならお湯に浸かるだけでいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。確かに入浴も血流促進に役立ちますが、あさば整骨院の医療機器による施術は、お湯に浸かるよりも効果的です。その理由は、

- 深部まで温めることができる: お湯の場合、表面の血管は温まりますが、深部の血流改善には限界があります。専用の医療機器を使えば、皮膚の奥深くまでしっかりと温熱が届き、血流を根本から改善できます。

- 局所的に集中的な施術が可能: ふくらはぎなど、特に症状が強い部分にピンポイントで施術ができるため、効率的に改善を目指せます。

- 持続的な温熱効果: 入浴後は体温が下がるとともに血流も元に戻りますが、医療機器の施術では持続的な血流改善が期待できます。

小平市で静脈瘤の症状にお悩みなら

脚のむくみや痛み、だるさに悩まされている方は、ぜひ小平市の【あさば整骨院】にご相談ください。専用の医療機器を用いた施術で、静脈瘤による不快な症状を和らげ、快適な日常を取り戻しましょう。

お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ!

2025年 2月 18日 9:08 PM

✔︎立ち上がる時に膝が痛い

✔︎階段の昇り降りが困難

✔︎ウォーキング、ジョギング、ゴルフなどの運動や趣味が困難な時がある

✔︎旅行先での観光や散策で膝に支障が出る

✔︎膝痛で外出をためらうようになった

そんな膝痛からくる症状でお悩みではありませんか?

急性でも慢性でも、膝痛にお悩みなら小平市の整体あさば整骨院にお任せください!

つらい膝の痛み、その原因とは?

膝は立ったり座ったり、歩いたりと様々な動作を支える重要な関節です。体重を支えるだけでなく、地面からの衝撃を吸収するクッションの役割も果たしています。そのため、一度膝に痛みが出ると日常生活に支障をきたし、生活の質(QOL)が低下します。

膝の痛みを感じる原因や対処法について詳しく見ていきましょう。

膝痛の原因となる疾患

1. 変形性膝関節症

- 60代前後の女性に多い疾患

- 長期間膝に負担がかかり、軟骨がすり減って骨同士がぶつかることで炎症が起こり痛みが生じます。

2. 関節リウマチ

- 関節内の「滑膜」が異常増殖し慢性的な炎症が発生

- 何もしていなくても痛むのが特徴

- 血液検査でリウマトイド因子が検出されます。

3. 半月板損傷

- 膝関節内の軟骨様の板が損傷する疾患

- 無理な捻りや加齢による老化が原因で、膝の曲げ伸ばし時に痛みやひっかかりを感じます。

- 膝に直接衝撃が加わった際に痛むことが多いです。

4. 膝関節靭帯損傷

- 膝を無理に内側や外側に向けることで靭帯を損傷し、内股(X脚)側で損傷すると内側側副靱帯を損傷しやすく、外側(O脚側)に損傷すると外側側副靭帯損傷が多いです。

- スポーツでの衝撃や転倒が原因となることが多いです。

5. スポーツ障害による膝痛

- 「ジャンパー膝」や「オスグッド」「ランナーズニー」などが代表例

- 大腿四頭筋や大腿筋膜張筋を酷使することで発症し、臀部やハムストリングスの機能が低下した条件下で発症することが多く、成長期の子供にも見られることが多いです。

膝痛の原因別対処方法

1. 変形性膝関節症

- 急な痛みや腫れがある場合は安静にしましょう。

- 痛みが軽減したら徐々に運動を再開しましょう。

2. 関節リウマチ

- 早期治療が重要です。

- 温熱療法やリハビリによる筋力強化が効果的です。

3. 半月板損傷

- 筋力トレーニングやストレッチで負担軽減

- 引っ掛かりがひどい場合は手術も検討しましょう。

4. 膝関節靭帯損傷

- ストレッチや筋力トレーニングで膝の安定性を向上

- 靭帯が完全に断裂した場合は手術が必要です。

膝痛対策の基本ケア

1. 安静を保つ

- 痛みや腫れがある場合は安静にし、患部に負担をかけないようにします。負担をかけないというのはただ何もせずにいる事ではなく、痛む動きのみを避けましょうという事です。

2. サポーターやスリーブの装着

- 膝の安定性を高め、関節への負担を軽減します。日常使いをしたい場合は服の下にもつけやすいスリーブがおすすめ。ただし、痛みが強い場合やスポーツ時に関しては多少のごわつきはあってもサポーターの方が安定性が高い為、サポーターの着用をおすすめします。

3. シューズの見直し

- クッション性と安定性のあるシューズを選びましょう。クッション性はソールの厚みが十分な物。安定性は靴のねじれが少ない物が良いでしょう。アッパーと言って足の甲を覆う生地はソフトなもの、もしくはつま先を反った際に足の甲に生地が食い込まないような物、あたりの優しいソフトな物が良く、踵部分(ヒールカウンター・ヒールカップ)の素材は硬い物の方が良いです。踵のブレが大きいと膝のブレも大きくなり膝に負担がかかります。踵のブレは膝のブレと認識しましょう。

4. 痛みのない範囲で運動する

- 軽いウォーキングやジョギングが効果的ですが、痛みが強い場合は水中ウォーキングから行うと良いでしょう。

膝痛予防のための日常習慣

1. スクワットトレーニング

- 太ももの前面だけでなくお尻やハムストリングスの筋肉も鍛えることが重要です。

正しいスクワット方法

- 足を肩幅より広めに開き、姿勢よく立ちます。

- 5秒かけてゆっくりしゃがみ、5秒かけて立ちます。上から見て膝がつま先より前に出ないよう注意しましょう。

- 1日3セット、20回を目安に行います。

2. 正しい歩き方

- 足を前に出した際、膝をしっかり伸ばすことがポイントです。膝を曲げたままだと負担が集中し、膝痛の原因になります。また、足の指が固まって使えていないと地面をしっかり掴むことができず、一点に衝撃が集中して膝関節の同じようなところばかり負担がかかることがありますので、足の指先も使えるようにしていくと効果的です。

3. 温め方・冷やし方

- 今の膝痛症状は温めた方が良いのか、それとも冷やした方が良いのか、どちらが良いのかよく聞かれます。腫れや赤み、熱感がある場合は冷やし、無い場合は温めましょう。また、温泉に浸かると膝関節が楽という方は温めた方が効果的です。運動直後〜1時間以内であれば15分程度冷やした方が良いですが、運動後1時間以上経過した場合は温めた方が良いことが多いです。お風呂に使ったりシャワーを膝に当てたりしても良いでしょう。

- 基本的には温めが良いでしょう。膝を温めると動きやすく感じる理由は、温熱が筋肉や関節周りの血流を促進し、硬直した筋肉や靭帯をリラックスさせるためです。温かさによって血液循環が良くなり、酸素や栄養素が効果的に届くので、関節の動きがスムーズになり、痛みやこわばりも軽減されることがあります。また、温めることで関節周りの関節液(滑液)が増え、摩擦を減らすため、動きやすくなります。

4. 体重の管理

- 体重が増え無いようにしましょう。体重が増えると膝に負担がかかりやすくなり、その結果、膝痛が起こりやすくなります。膝は体重を支える役割があり、体重が増えるとその負担が大きくなります。歩いたり走ったりすると体重の数倍の力が膝にかかります。これが繰り返されることで膝の関節や軟骨が摩耗しやすくなり、炎症や痛みが生じることがあるんです。また、体重が増えると、筋肉の柔軟性やバランスが悪くなり、膝への負担がさらに増えることにもつながります。

あさば整骨院の膝痛改善アプローチ方法

当院では、膝痛の根本原因にアプローチする治療を行っています。ストレッチだけでは緩まない筋肉には医療機器を使用し、柔軟性の向上を図ります。さらに臀部の筋肉強化により、膝の安定性を向上させます。長年の慢性痛やスポーツによるケガもご相談ください。

膝痛は早期のケアと日常生活での工夫が重要です。無理なくできる運動や生活習慣の見直しで膝を守りましょう。

膝痛にお困りなら、小平市の整体あさば整骨院へ!

膝痛関連記事

膝の屈伸でゴリゴリ鳴る原因とその対策について

2025年 2月 1日 1:21 AM

こんにちは!

小平市の整体あさば整骨院です。

年末年始が近づき休日の過ごし方について色々検討している方も多いのではないでしょうか。

この時期は事件事故、心筋梗塞など、思いがけないトラブルが多発する時期でもあります。

事件事故については行かなければならない場所が多かったり慣れない長距離運転をすることも多く、路面凍結に気づかなかったり視界が悪かったり、様々な条件が重なって事件事故が多発するようです。

またこの時期は心筋梗塞に関しても発症するリスクが15〜30%ほど上昇するそうです。

冷えた体で突然熱いお風呂に浸ると心臓への負担が急激に上がります。また熱いところから寒いところへ出たりしても負担が増します。自宅で、道端で、様々なところで容体が急変します。

そのような現場に居合わせた周りの方々の対応で救える命もありますので1分、1秒でも早く適切な対応を心がけたいところです。

救急車は119番、警察は110番です。

スマホからでも連絡できます。通話状況の良い場所から連絡しましょう。

パニックになるとこの3桁の数字もなかなか出てきません。

不特定多数の人がいる現場に居合わせた場合、自分自身が警察や消防に連絡できれば良いのですが、そうでない時は代わりに近くの人に連絡をお願いしましょう。

そんな時に役に立つのがスーパービーバー渋谷龍太さんのこの言葉、「あなたと私でスーパービーバー!」です。

渋谷さんはテレビやライブでもよく「あなた」と表現します。大勢の観衆を前にしてもそれは変わりません。普通は「みんな」「みなさん」「あなた達」など不特定多数を指す言葉を使うのですが、みんなじゃない「あなた」なんだよと強調します。

実はこれは緊急時やその他の現場でもとても大切です。

上述したように、誰かに消防や警察に連絡してほしい時、「誰か連絡して!」と言うよりも「あなた連絡して!」と特定の人に言った方が早く対応できます。

「誰か」と表現されると私のことだとは思わずスルーしてしまい、「あなた」と指定されると私がやらなきゃと認識できるため対応が早くなるのです。

スポーツの現場においても「みんなでこうしていこう」と言うのも大事ですが、自分事のようで自分の事でないようなどこか遠いところで言われているようなぼんやりした感じになってしまいます。自分以外の誰かやるだろうと。ところが「あなたはこうした方が良い」と言われると自分事として認識できるケースが多いように思います。

不思議な事に、同じ曲、同じ言葉を聞いているのにある時急に胸に響く事があります。

指導している選手へいつも同じような事を言っているんだけど、急にやる気を出した。急に目の色が変わった。そんな経験はないでしょうか。

もしかしたら当事者だと気づいたのかもしれませんね。

みんなや誰かじゃなくて「あなた」なんだよ!

当事者であれ!

ということで、その場を良くしようと不特定多数の人を指す言葉を使うよりも、あなたと限定してしまった方がより早く対応出来ますのでこれを読んで下さいましたあなた!是非ご活用ください!

まずは1対1、その積み重ねが結果的にみんなに繋がります。最初からみんな良くしようとすると結局1対1もうまくいかないかもしれません。

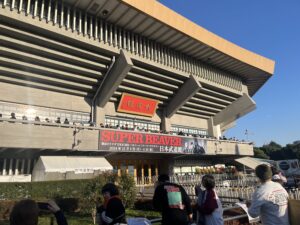

余談ですが、先日スーパービーバーの武道館ライブ行ってきました。

最高でした。

今年武道館ライブを最も多く行ったアーティストがスーパービーバーだそうです。

次に多かったのが松田聖子さんとのこと。

何年経っても応援し続けてくれるファンがいるの素敵です。

あなたと私でスーパービーバー!

最後に武道館の写真をいくつか載せておきます!

それでは良い年末年始をお過ごしください!

2024年 12月 26日 9:10 AM

2024年〜2025年年末年始休診日のお知らせです。

年末は12月31日(火)の午前中まで。

2025年の年始は6日(月)から診療させていただきます。

赤い丸(⭕️)が休診日です。

他通常診療時間の通りです。

現在インフルエンザや風邪症状などが流行っているようです。お休みの期間中に体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。

本年もあさば整骨院をご愛顧くださり誠にありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

2024年 12月 25日 8:45 AM

« 前のページへ

» 次のページへ

「肩甲骨と背骨の間がズキズキと痛む…」

「肩甲骨と背骨の間がズキズキと痛む…」