腰椎椎間板ヘルニアの治療

基本は保存治療(医療機器治療・リハビリ治療など)です。痛みに応じてスポーツ活動の休止が必要となります。中腰や椅子に座る姿勢は、椎間板にかかる負荷が大きく、長時間これらの姿勢を続けることは避けたいところ。軟性のコルセットを装着し、腰部の安静を図るのも有効です。リハビリは、再発予防の点でも重要。症状に改善がない場合は、突出した椎間板を摘出する手術が行われます。

まずは保存療法。

ダメなら手術をするといったように段階を経ていきます。

リハビリ

下肢や体幹の柔軟性、そして体幹の安定性を獲得することが重要となります。

柔軟性を得るには、腰椎と筋肉で連結している骨盤、大腿、肩甲骨を意識してストレッチを行う。症状がひどい時期は、無理しない方が良いです。

体幹トレーニングは、腹式呼吸や静的な腹筋強化から開始。

まずは柔軟性→次いで安定性(体感トレーニング)という具合に、柔軟性が充分に確保できていない場合は体幹トレーニングは実施せず、柔軟性を高めるリハビリをメインとしたプログラムにします。

予防

上肢と下肢の基盤となる体幹を強化することは、競技レベルを上げるためにも、また腰部への負荷を抑える意味でも重要となります。特に水泳などの競技Sはその重要性が注目されています。現在、各種の体幹トレーニングが提唱されているが、腰痛のある時には無理をしないことが大切です。

腰椎椎間板ヘルニアは保存療法が基本であり、股関節〜下半身のタイトナスの改善や、体感トレーニングによる強化で予防することが大切です。

2020年 9月 25日 10:32 AM

✔︎前かがみで腰が痛む

✔︎長く座っていると腰が痛んでくる

✔︎殿部から太もも、ふくらはぎ、足先などに痛みが出る

✔︎お尻から腿辺りがしびれる

✔︎つま先立ちで力が入らない

✔︎足全体に力が入らない

✔︎脚の筋肉のつき方に左右差がある

✔︎また痛むのではないかという恐怖感で動きが制限される

✔︎思うように動けず練習の強度が下がった

日常やスポーツ時にそんな症状をお持ちなら、小平市の整体あさば整骨院へご来院ください!

今回は、そもそも腰椎椎間板ヘルニアとはどういったものなのか、どんなスポーツに多く発症するのかなどを詳しく解説していきます。

腰椎椎間板ヘルニアについての解説

そもそも腰椎椎間板ヘルニアは、腰椎に存在する椎間板が何らかの原因で突出し、神経を圧迫することで腰痛や下肢痛を引き起こす疾患です。腰椎は5つの椎骨で構成されており、その間にある椎間板はクッションのような役割を果たし、体重や動作時の衝撃を吸収します。しかし、加齢や負荷の繰り返し、外傷などによって椎間板の外側の線維輪が損傷すると、内部の髄核が外に突出してしまうことがあります。この状態が椎間板ヘルニアと呼ばれ、腰椎に発生した場合は特に「腰椎椎間板ヘルニア」といいます。最も多く発症するのが第4腰椎と第5腰椎周辺で起こるヘルニアです。

発症原因と受傷機転

腰椎椎間板ヘルニアは、日常生活やスポーツ活動における腰部への繰り返しの負荷によって発生することが多い疾患です。

急性なものもあれば徐々にストレスがかかる慢性的なものまでさまざまです。

具体的な原因には以下のような要因が挙げられます。

1. 日常での急性・慢性的な負荷

体位変換など急激な捻れ、長時間の座位姿勢や前屈姿勢の維持、重いものを持ち上げる動作の繰り返しなど、日常生活の中で腰部に負荷がかかり椎間板が傷み、ヘルニアが発生することがあります。

2. スポーツ活動による負荷

接触やstop and goなどの際にかかる腰部への過負荷による発症。腰椎椎間板ヘルニアは特にスポーツ選手に多い疾患であり、さまざまな種目で発生頻度が高いことが知られています。

スポーツ中の症状について

腰椎椎間板ヘルニアによりスポーツ選手に出る症状は、痛みやしびれの他にも競技パフォーマンスに大きな影響を与えます。代表的な影響は以下のようなものがあります。

1. コントロールの低下

- 腰部の痛みや神経症状による動作の制限で、動きの正確性が落ちる

- 投球やシュート時の体幹の回旋不足でパフォーマンスが低下

具体例:

- 野球:ボールのコントロールミス

- サッカー:シュートやパスのブレ

- バスケ:シュートが決まらなくなる

2. ジャンプ力の低下

- 腰痛や神経症状によりジャンプ時に十分な力を発揮できない

- 着地時の衝撃に対する恐怖感でジャンプ動作が制限される

具体例:

- バレーボールやバスケットボール選手でのスパイク・シュートミス

- 新体操での演技精度の低下

3. スピード・俊敏性の低下

- 下肢の筋力低下や神経症状による反応速度の遅れ

- 腰痛による急加速や方向転換の制限

具体例:

- サッカーやラグビーでのディフェンス時の動きが鈍る

- 陸上競技でのスタートダッシュの失敗

4. 持久力の低下

- 腰痛により長時間の競技が困難になる

- 慢性的な痛みで集中力が低下し、早期に疲労を感じる

具体例:

- マラソンや長距離走でのペースダウン

- テニスやバドミントンで長いラリーに対応できなくなる

5. 下肢の筋力低下・しびれ

- 神経の圧迫が進むと、足首や足指の筋力低下が生じる

- つま先立ちやかかと歩きが困難になる

具体例:

- サッカーやバスケットボールでのステップ動作が不安定になる

- スキーやスノーボードでバランスを崩しやすくなる

6. 姿勢の崩れ・フォームの乱れ

- 腰痛を避けるために無意識に体を傾けるなど、フォームが乱れる

- 長期的には他の関節への負担が増加する

具体例:

- ゴルフのスイングが安定しなくなる

- テニスのサーブフォームが崩れる

7. 痛みへの恐怖心(心理的影響)

- 再発や痛みに対する恐怖心で動作が消極的になる

- 本来のパフォーマンスを発揮できなくなる

スポーツ別 腰椎椎間板ヘルニアの発症リスクと対策

スポーツによって腰部にかかる負担や動作パターンが異なるため、腰椎椎間板ヘルニアのリスクにも違いがあります。代表的なスポーツと発症リスクを挙げていきます。

1. 水泳

リスク要因:

- 特にバタフライやクロールでの腰部の伸展・回旋動作が負担となる

- 体幹を強く反らすフォームが原因で、椎間板に過剰なストレスがかかる

リスク軽減:

- 適切なフォームの指導

- 腰部ストレッチや体幹筋トレーニング

2. バレーボール

リスク要因:

- ジャンプ跳躍時や着地時に腰部に強い衝撃がかかる

- スパイク動作時に体幹をひねる動作もリスク要素

リスク軽減:

- 正しい着地方法の習得

- 体幹トレーニングで衝撃吸収力を高める

3. 野球

リスク要因:

- バッティング時の腰の回旋動作

- 投球動作における腰椎への負荷

リスク軽減:

- 回旋動作時の体幹安定化トレーニング

- 腰部・胸椎・肩甲骨周辺ストレッチの導入

4. サッカー

リスク要因:

- シュートやパス時の体幹のひねり動作

- 急停止・急加速による腰部への衝撃

リスク軽減:

- 下半身の筋力強化による衝撃分散

- 腰部・胸椎の柔軟性を高めるストレッチ

5. 新体操

リスク要因:

- 体を大きく反らす柔軟性の高い動作

- 急激な体幹のひねりやジャンプからの着地

リスク軽減:

- 柔軟性に偏りすぎない筋力トレーニング

- 反りすぎを避けた安全なフォーム指導

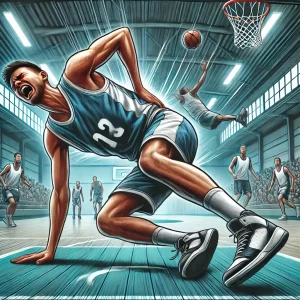

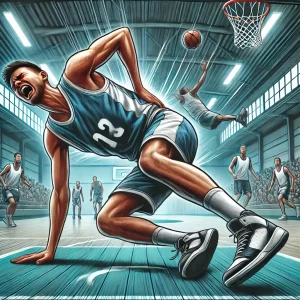

6. バスケットボール

リスク要因:

- ジャンプ跳躍時や、そこからの着地時の衝撃

- 急激な方向転換や加速時の腰部負担

リスク軽減:

- 正しい着地技術の指導

- 体幹強化による腰部安定性の向上

その他のスポーツ

- テニス: サーブ時の腰部の反りや回旋動作

- ゴルフ: スイング動作による腰部への負担

- ラグビー: タックルや接触時の衝撃

総合的なリスク軽減策

- フォームの見直し: 正しい姿勢や動作を意識する

- 体幹トレーニング: 腰部・背部の安定性を高めることで負担を軽減

- 柔軟性の向上: 腰椎だけでなく股関節や背中の柔軟性も重要

- 疲労管理: 過度な練習を避け、十分な休養を取る。アイシングや温熱時間の管理による患部へのリカバリー

- コルセットやサポーターの装着:腰部を安定させ、椎間板への負担を軽減します。装着脱着しやすく、通気性の良いもの、少し動いたり曲げたりした際に腹部にコルセットが食い込んでこないものがおすすめです。

予防について

腰椎椎間板ヘルニアの予防には日常生活で腰への負担を減らすことが重要です。

1. 姿勢の改善

- 正しい姿勢を意識し、長時間の前屈姿勢を避けることが大切です。

- 椅子に座っている際の腰椎の後弯を防ぐために背もたれまで深く座るなどして腰椎の生理的前弯を維持することが大切です。

- 前屈+捻れによる腰椎への負荷はヘルニア症状を悪化させますので、テレビ、人、パソコンなどを見るために上半身が左右どちらかに捻れないように真っ直ぐ向くことが大切です。

2. 筋力強化

- 体幹筋(腹筋や背筋)を鍛えることで腰への負担を軽減します。この時、腰を丸めるような腹筋をしてしまいますので、まずは当院に来院いただき患者様それぞれに適したトレーニングをお教えします。

3. 適切な体重管理

- 体重が増えると腰への負担が大きくなるため、適正体重を維持することが推奨されます。

4. 運動の制限

- 同じヘルニアと言ってもスポーツ選手それぞれ痛む動きやヘルニア部分に対して圧迫を強める動きは異なります。悪化する動きを止めれば症状が軽減していきますので、現在の腰の状態を当院でスクリーニングしてどのような動きを制限すれば良いか確認しましょう

腰椎椎間板ヘルニアは重症なもの以外は適切な治療と予防で重症なもの以外は手術前に十分に対処できる疾患です。

ただし、神経は体の奥深くで起こっているトラブルなので、手技では届かないことがほとんどです。専用の医療機器を使用して患部に直接アプローチしましょう。

早期発見・治療を心掛け、症状が悪化する前に当院にお越しください。

腰椎椎間板ヘルニアの治療・リハビリ・予防についてはこちら↓

腰椎椎間板ヘルニアの治療・リハビリ・予防のポイント!

2020年 9月 24日 9:52 AM

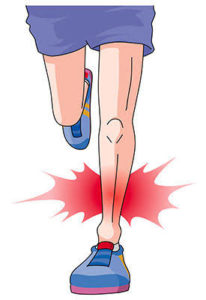

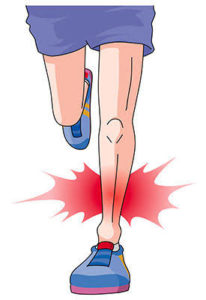

シンスプリントとは

ランニングによるスポーツ障害の代表であり、陸上選手に多く発生します。再発を繰り返しやすいので、適切な安静とリハビリで治しましょう。

頻度の高いスポーツ種目

陸上、ランニングを行うスポーツ全般受傷機転走る距離が多い競技者に発生しやすい症状です。

シンスプリントの症状

下腿の中下1/3の脛骨の内側部(弁慶の泣き所付近)に、ランニング時の痛みや押したときの痛みを生じます。押して痛い領域は上下に幅広く、また、本人に痛みの自覚がなく押されて初めて痛みに気付くことがあります。疲労骨折との区別は痛みの程度ではわからないため、医療機関での検査が必要である。両側に痛みを生じる場合も多いです。

シンスプリントの検査・診断

ランニングで下腿に痛みがあり、X線検査やMRI検査で疲労骨折がないことが確認されて、診断されます。

シンスプリントの治し方のポイントについては後日アップします!

小平市でシンスプリントの治療なら、あさば整骨院へ!

シンスプリント関連記事↓

シンスプリントの治し方!

2020年 9月 16日 5:43 PM

身体能力を上げる方法をご紹介します!

もちろん逆立ちをするだけでもトレーニングになりますが、実は別の目的も持っております。

自己ベストを出したい選手だけでなく、怪我が多くて悩んでいる選手や、腰痛や膝痛に苦しんでいる方も参考になりますので、是非ご覧ください!

2020年 9月 16日 9:16 AM

腰痛予防の概要

腰痛のタイプや原因を考慮せずに、やみくもにストレッチや筋力トレーニングを行うと症状が良くならないだけでなく、悪化することもあります。

腰痛は背筋が弱いため生じる、と決めつけて背筋を鍛えるような古典的な体幹反らしを1日100回やる、という安易なトレーニングは避けた方が良いです。まずは整骨院や整体の診察により原因を明らかにして、専門の治療家からリハビリやトレーニングで腰痛予防の指導通りに対応した方が結果的に早く治りますので、まずはお近くの医師、整骨院や整体院へいきましょう!

腰痛予防の種類

腰痛の再発予防には【柔軟性の改善】と【安定性の改善】の両方の改善を目的としたアプローチが必要です!

次回具体的な腰痛予防方法を書いていきます!

小平市で腰痛にお困りなら、あさば整骨院へ!

2020年 9月 15日 3:15 PM

腰痛の治療を開始する前に

腰痛は【腰が痛い】という症状であり、原因となる疾患には椎間板ヘルニア、腰椎分離症、筋性の腰痛などがあります。

腰痛のタイプ

腰痛のタイプには腰を曲げると痛む(負担がかかる)屈曲型腰痛と、腰を反らすと痛む(負担がかかる)伸展型腰痛、どのような動きをしても痛む(負担がかかる)混合型腰痛の大きく3タイプに分けられます。

いわゆるぎっくり腰のような症状は混合型腰痛に含まれます。

屈曲型腰痛、伸展型腰痛、混合型腰痛それぞれの特徴的な姿勢の悪さが原因となります。

腰痛治療方針

ストレッチや筋力トレーニングを行う前に、腰部に負担がかかりにくい理想的な姿勢を理解して、これを習慣化することが大切です。

まずは座る姿勢と立つ姿勢を正すことから始めます。基本的には腰が過度に曲がったり、反ることがないように腹部と背部の筋肉をバランスよく使いながら左右対称な姿勢を保つようにします。

持ち上げ動作では腰が過度に曲がらないようにしましょう。

屈曲型腰痛、伸展型腰痛、混合型腰痛のタイプ別の原因を考慮して、ストレッチや体幹トレーニングを行うことが大切です!

それでは次回、タイプ別腰痛に対する治し方をお教えします!

小平市で腰痛にお困りなら、あさば整骨院へ!

2020年 9月 15日 12:03 PM

年内予定していた全てのスポーツイベントの中止が決定しました。プロを目指すユースチームの帯同予定がいくつかあったのですが本当に残念です。

来年に持ち越しです。

再開したら帯同の様子も動画にしていきたいと思います。

そんなこんなで選手の治療・ケア・コンディショニングなどが出来なくなってしまったので、自分自身のスポーツ能力を上げて研究している最中でございます。

経験した事しか伝えられませんので。

練習中のスリーポイント成功率がついに10/10を達成しました。

研究6回目です。

意外と早く達成した印象です。

週1回、約20~30分ほどしか行えませんが、それでもとても上達しましたので、ほぼ毎日練習している学生選手なら1週間でスリーポイントシュートがとても上達すると思います。

今回は研究前に体のある部分のケアを行いました。

それを行うと身体のブレが減り、運動能力が上がるからです。

治療はスポーツの一部です。

スポーツで良いパフォーマンスを出したかったら、良い治療を行うこと。

ですからこれはただ単にシュート率を上げる研究ではなく、治療の研究でもあるわけです。

運動能力に変化を起こせるので、当然スポーツ選手だけでなくご年配の歩行にも良い影響があります。

私にとっては全部同じです。

動画で解説していますので是非最後までご覧ください!

バスケットボール関連記事

NBA選手の足の大きさが規格外!

2020年 9月 11日 9:44 AM

小平市の整体、あさば整骨院では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、消毒や換気の徹底、三密を防ぐための予約調整をさせていただいております。

ご予約後は安心してご来院ください。

これからも感染拡大防止に尽力してまいります。

2020年 9月 8日 5:50 PM

スリーポイントシュートの成功率が過去最高になりました。

自分自身がシュート上手になっちゃえばどんな人にも教えられるので、最新の機械や映像を分析しながら行った結果、練習中80%まで成功率が上がってきました。

それと同時に、正しい分析方法と修正技術が身についてきましたように感じます。

バスケットボールではシュートはとても大切なのにあまり教えられる人がいないので、「こんな指導者がいたら良いなー」と思っていたことを形にできそうです。

週1回の練習(20分程度)、30代後半にしてスポーツ能力が上がっているので、この方法はとても効果的だと断言できます。

まだ伸びそうな気がします。

バスケットボールの3Pシュートが上手になりたい選手は是非ご覧ください!

2020年 9月 4日 4:11 AM

今回は足を速くする筋トレの部位をご紹介します!

足を速くしたいんだけど、どこを鍛えれば良いの?

そんな疑問に答えます!

ぜひ最後までご覧ください!

【足速くなる筋トレ部位はここ!】

小平市でスポーツによる怪我の治療なら、あさば整骨院へ!

2020年 9月 3日 10:29 AM

« 前のページへ

» 次のページへ