内返し捻挫で内くるぶしが痛い?小平市で整体をお探しの方へ

足首の捻挫はスポーツや日常生活で最も多いケガのひとつです。特に多いのが「内返し捻挫(足首を内側にひねる動き)」ですが、一般的には外くるぶし周辺の靭帯を痛めるケースがほとんど。そのため「足首をひねった=外くるぶしが痛む」というイメージを持たれている方が多いでしょう。

ところが実際には、外側ではなく内側(内くるぶし周辺)に痛みが出るケースも稀にあります。この場合は通常の捻挫とは少し異なる対応が必要になります。今回は、小平市で整体を行っている当院が「内返し捻挫で内くるぶしが痛む場合の原因と施術方法」について詳しく解説していきます。

内くるぶしが痛む原因とは?

内返し捻挫で内くるぶし周辺に痛みを感じる場合、考えられる原因は主に2つです。

1. 脛骨と舟状骨がぶつかる

足首を内返ししたときに、内側の脛骨(すねの骨)と舟状骨(足の甲の内側にある小さな骨)、距骨などが衝突し、炎症が起きることがあります。舟状骨は小さいため、繰り返し負担がかかると炎症が強くなり、痛みが長引くことがあります。

⬆︎舟状骨

2. 三角靭帯の損傷

足首の内側には「三角靭帯」と呼ばれる靭帯があり、外側の靭帯よりも損傷しにくい強固な組織です。しかし、強い力で内返しをした場合、この靭帯が部分的に伸ばされたり、損傷することがあります。これが原因で内側に痛みが出るケースも少なくありません。

⬆︎三角靭帯

放置するとどうなる?

内返し捻挫で内側に痛みがあるのに、そのまま放置してしまうと次のようなトラブルにつながる恐れがあります。

- 舟状骨の炎症が慢性化し、長期間痛みが続く

- 「外脛骨(過剰骨)」と呼ばれる骨の出っ張りが目立ち、靴が当たって痛む

- 足の土踏まず(内側アーチ)が崩れ、偏平足傾向になる

- その結果、膝や股関節、腰にも負担が広がる

「ただの捻挫」と軽視すると、後々大きな不調につながることもありますので、早めの対応が大切です。

小平市あさば整骨院での施術方法

当院では、内返し捻挫で内くるぶしに痛みがある場合、次の流れで施術を行っています。

1. 評価・問診

痛みの部位や動作を確認し、舟状骨の炎症か三角靭帯の損傷かを見極めます。

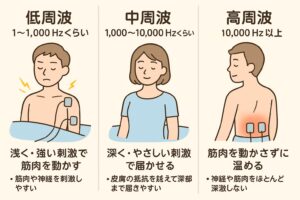

2. 炎症を抑える施術

炎症や腫れが強い場合は、超音波治療や電気治療などの医療機器を用いて炎症を抑え、回復を早めます。

3. サポート・固定

内側の靭帯や骨への負担を減らすため、テーピングやサポーターで足首を安定させます。適度な固定で再負傷を防ぎます。

4. 柔軟性改善

炎症が落ち着いてきたら、ふくらはぎや後脛骨筋、足趾の柔軟性を改善するためのストレッチを行います。

5. 筋力トレーニング

前脛骨筋や足趾を伸ばす筋肉を鍛え、足首を安定させることで再発を予防します。バランスボードを使ったトレーニングやチューブトレーニングも有効です。

自宅でできるセルフケア

施術とあわせて、自宅でのケアも重要です。

- 捻挫直後はアイシングで炎症を抑える

- 慢性期には温熱療法で血流を促進

- ふくらはぎや足趾のストレッチを習慣化

- アーチを支えるインソールや安定感のある靴を選ぶ

これらを意識することで、痛みの軽減と再発予防が期待できます。

まとめ

内返し捻挫といえば外くるぶしの痛みが一般的ですが、内くるぶし周辺が痛むケースも存在します。その原因は「舟状骨の炎症」や「三角靭帯の損傷」であり、放置すると外脛骨や足底アーチの異常など、長期的なトラブルにつながる恐れがあります。

小平市で整体・整骨院をお探しの方は、ぜひ当院にご相談ください。

炎症を抑える治療からサポート・トレーニング指導まで、一人ひとりの状態に合わせて施術を行い、再発しない強い足首づくりをサポートいたします。

2025年 9月 12日 8:40 AM